連作障害の正体

連作障害について、画像を用いながら詳しく掲載しています。野菜づくりで昨年より何となく作り難くなってきたと感じる事ないでしょうか。そう感じ連作障害って思ってしまう。

では連作障害って何なんでしょう?

野菜の管理や栽培方法が機械的で単調になり、そのツケが溜まってしまったものが原因ではないでしょうか。連作障害を知ることで被害を軽減した野菜作りができるようになります。

「土がやせる」というのと、連作障害は違います。

「土がやせている」「土が肥えている」とかいいますがどういうことでしょう。

これは土が太ったり痩せたりすることはなくて、栄養が足りているかどうか。ということを言います。「肥えた土」「肥沃な土」といわれる様に、土が作られていると解釈すると良いですね。

森林は生物の生態系の中で土の表面に養分が溜まり、土が肥沃になっていきます。これを森林の自己施肥機能と言っています。

「肥えた土」の対する「やせた土」といい、土の栄養が足りなくなっていることを指します。

ただ、単に土の肥料分が少ない、容量が少ないだけなので、連作障害とは関係ありません。

抽象的で大雑把な言い方で解りにくいですね。

連作障害とは

同じ作物を同じ圃場で繰り返しつくり続けることによって年々、生育が悪くなり、病気・害虫が増え収量が落ちてしまう障害のことを言います。

連作障害はさまざまな要因が合わさって起こります。結論から言えば、連作障害はどこでも起こるものです。

なぜ連作障害が起こるのか

自然の摂理に反して人為的に栽培しているから、連作障害を引き起こす。

自然の摂理って?

自然界では様々な植物が協調したり、排除しあったりしながら生育環境が出来上がっています。先ほどの森林の自己施肥機能の事と関係しているのですが、

木を分解するのが得意はキノコ類。落ち葉をかじるが、硬い葉脈だけを残してしまうヤスデ。

松の葉の中に潜り込んで、柔らかなところをかじるダニ。小さな落ち葉を分解するミミズ。

カビの菌糸をかじっているトビムシ。葉に残っていたたんぱく質や糖をわっと分解にかかるバクテリア。

ミミズ・ダニ・トビムシなどの土壌動物の死骸を分解するもの。いろんな生物がいて、それぞれに好みがあり、食べたり食べられたりしながら、有機物は姿を変え、食物連鎖を経ながらやがて土にかえっていく。

「全ての生き物は存在する意味と意義がある」

抜粋:スローで楽しい有機農業のコツと科学:西村和夫

つまり、いろんな有機物や生物、種子、植物が複雑で豊かな生態系を作り上げている訳で、複雑でとても神秘的。

ところが畑には、人間が求める野菜、それが好きな微生物・生物しか存在しません。

このような事って、自然界ではありえません。

同じ場所、同じ作物、同じ肥料、同じ農薬。そこに作物をエサとする雑草、病害、害虫、だって限られたものだけが増殖する。

単純な環境は、不自然。これが連作障害の正体です。

連作障害の症状とは

①連作障害は野菜の養分「肥料」の偏りを起こします。

野菜が成長するには土の養分が必要です。

野菜が必要とする栄養分は野菜によってそれぞれ異なります。そんな中、同じ場所で同じ野菜をつくり続けると、その野菜が必要とする栄養分だけが吸収され、土壌中にはその特定成分だけが不足し、余った養分が吸収されず残ってしまします。

これによって土の栄養バランスの崩れが積み重なり、野菜にとってバランスの悪い土になります。

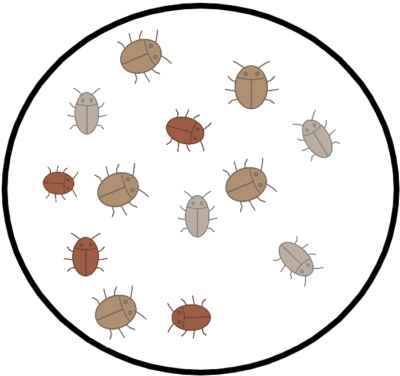

②連作障害は強い病害虫を増加させます。

土壌中に棲む微生物や虫のバランスも崩します。特に病害虫の増加は、非常に厄介です。それは、特定の野菜には特定の病害虫がつくことは多々あります。

連作によって、野菜を中心に発生する病害虫が、滞在し、集まり、抵抗性を持ち、繁殖し、密度を増します。

これによって、微生物・虫のバランスの崩れが積み重なります。

③連作障害は強い雑草を増加させます。

圃場に生える雑草も変化します。特に難防除の雑草は厄介。例えば立性の雑草から地面を這うような雑草、「ツユクサ」「ヨシ」「オオアレチノギク」「イヌホウズキ」「カラムシ」。

作物の生産するうえで害なり、防ぎきれなかった雑草が次年度大量に発生します。作物の品質、生育に大きく影響してきます。

④連作障害で自家中毒を起こす植物があります。

植物の中には、他の植物の生育を抑制する物質アレロパシー作物「他感作用」を出すものがあります。

例えば「河川の畦畔に生えているセイタカアワダチソウ。アワダチソウは根や地下茎からアレロパシー物質(ポリアセチレン化合物など)を分泌します。

セイタカアワダチソウの繁茂する場所では新たな植物の侵入は困難になり、地下茎で繁殖するセイタカアワダチソウの天下となります。

セイタカアワダチソウは以前、その繁殖力の強さから堤防や土手の景観作物として導入された経緯があります。しかし、その強靭な繁殖力が日本の生態系を脅かすこととなり、特定外来植物となりました。

セイタカアワダチソウの繁殖力によって、その他植物が一掃され、一面セイタカアワダチソウになります。その後、自分の毒素によってその畑に住むことができなくなり、いずれ退化、又違うところに移動します。

微生物にも他の微生物や病原菌を寄せ付けないような抗菌物質を出すものがいますが、それに似た成分を植物も出します。

連作障害の恐ろしさ(環境になれる生物)

ここまでは連作障害の症状と原因お伝えしました。でもこれで終わりではありません。

更に連作障害は生物の生態系すべてに影響し変化し、単調な環境に適応しようと、さらに強力な生物へと進化しています。

連作障害の環境に適応した、生き物の環境が培われます。

それは害虫だけではありません、雑草、病気も同じことです。

害虫が農薬に効かなくなる?!

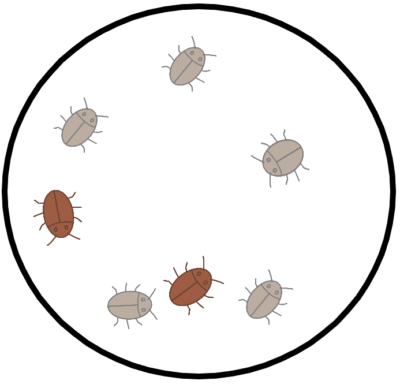

単純な野菜生産は、害虫に偏りをもたらします。その特定の偏りを無理やり、農薬によって野菜に何回も使うと、害虫の中には農薬に強い個体「薬剤抵抗性」が徐々に多くなり、やがて抵抗性を持った害虫だけになってしまいます。

こうなると全く農薬をやっても効果がありません。聞いたことありますか?

①同じ害虫の中でも遺伝子的に異なる系統が存在します。人間に血液型があるように、生存本能の遺伝子の違いと適応能力があります。

害虫が好きな作物がある圃場では、エサが多いので繫殖力は旺盛です。

その様な条件の中、農薬をかけて殺虫することにします。

↓

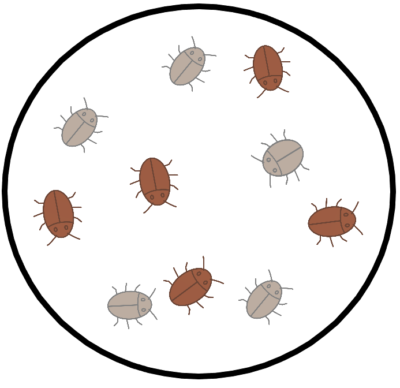

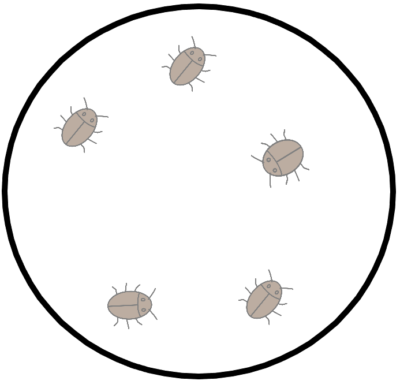

②農薬の散布で感受性の高い害虫は農薬で死にますが、一部の強い抵抗性を持った害虫が生き残ります。

害虫の中に、その農薬に対して少し強くて生き残った害虫がいるという事です。つまり、農薬でも一度にすべての害虫を殺すことができないです。

↓

③更に散布することで感受性の高い害虫が死にます。また、その時に蛹・卵等の変態途中であれば農薬効果は薄いですよね。

↓

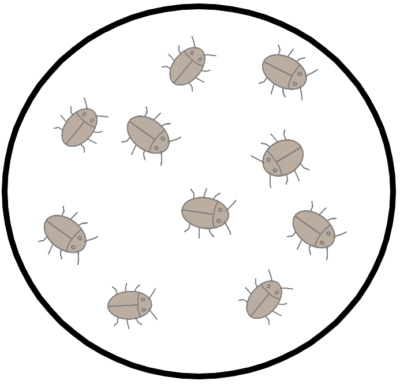

④最終的に農薬に強い害虫が生き残る。そして急激に繁殖します。

↓

⑤これら生き残った害虫は遺伝子的に薬剤の対して感受性が弱く、生き残り増殖していき、その農薬が効かなくなっています。

次年度には、その薬剤に対して抵抗性を持った害虫が繁殖していることになります。

強い農薬耐性が付いた害虫が増殖し、その場所は無敵で害虫の餌場となりますね。

害虫の農薬抵抗性に対しては、他系統の薬剤を使用したり、ローテーションして薬剤を使用することにより防除効果が上がります。

農薬の取り扱いには、使用回数とローテーションの事が書かれています。

農薬会社と害虫との「イタチごっこ」になっているのが現実で、実際もうすでに効果が無い農薬もあるそうです。

参考

連作障害の回避方法

害虫というモノで、連作障害のこと説明しましたが、何となく連作障害というものが見えてきたのではないでしょうか。

そもそも単一作物を単純な生産をすることによって、偏った環境になっているのが原因です。つまり、それを元の状態に戻してあげることが連作障害の回避方法です。

初めての圃場で作付けするのが効果的でもあります。

そこで、重要なのは、できるだけ早い段階から「連作障害」を頭におくことが必要です。

例えば、苗を定植する時点で、すでに病害虫が住み着いていたのでは、病害虫に餌を提供しているようなもの、これでは連作障害を押さえられない。

定植や播種の時点で、雑草の種・病害虫・肥料バランスがゼロに近ければ、その後の増殖、被害拡大が大幅に減るのですから、その為の工夫をした方が良い。

単純な生産を避けるための方法

①輪作を行う。毎年心がける

同じ場所に同じ科目の野菜を続けて植えないように、計画的に植える場所を変えていくことを輪作と言います。水田と畑地を入れ替える方法が一番良いのですが、畑を4〜5つほどにゾーン分けし、毎年違う科目の野菜を植えます。野菜の輪作年限って言葉ありますよね。

サトイモは3~5年空けなさい。とか大豆は3年おきだとかです。間違ってはいませんが、あくまで目安です。できるなら1年おきに、

野菜作りは年1作ではないですよね。春作じゃがいもと秋作だいこんの年2回は作ります。科目が重ならないように日頃から栽培するように心がけるとよい思います。

②多様な野菜(植物)を育てる。少量多品目栽培がおススメ

同じ場所に複数の種類の野菜や花などを植えることで、単純な生産を防ぎます。ただ、畑によっては固定せざるを得ない野菜がありますね。少量の野菜を多品目作った方が連作障害になりにくい。

③多様な資材で土づくり。有機質肥料中心に

土づくりの段階から栄養素や土壌生物のバランスが取れるようにしておくことで、単純な生産を防ぎます。特にたい肥や有機物を中心にそれも、毎年同じ肥料を使うのではなく、鶏糞・米ぬか・油粕・魚粉などミネラル補給も考えて肥料を選ぶとよいでしょう。

④畑を休ませる(自然に任せて、雑草や緑肥を生やす)

自然が生態系のバランスを取り戻そうとする力を利用して、休む期間を作ります。ただ雑草を緑肥を増やすことは、周りの農家さんに迷惑が掛かります。その為、ご近所さんに周知することが大事ですね「コミュニケーションね」

農場では強引に栽培している!?

連作障害を避ける方法を書いてみましたが、実際の現場では、農業経営上、4つの連作障害を避ける事ができない場合も多々あります。

例えば施設でトマト栽培している所では、何十年も連作している所は少なくありません。

そんな場合の手法として、太陽熱消毒(太陽熱養生処理)、畑を湛水、接ぎ木利用、抵抗性品種の活用などしています。

連作障害を回避する、ちょっと強引な手法かもしれません。

コメント