土づくりは自分の畑で一番よく野菜が育つ場所を目標

野菜をうまく作るにはどうしたらいいですか?

の質問に対して、ほとんどの指導者は漠然とこの言葉を使います。

「まず土づくりをしなさい。

と言います。続けて「ふかふかの土。水はけのよくて、水持ちが良い土、それでいて肥沃な土」

理解できますか?たぶん言ってる本人も解らないと思います。

因みに「肥料を入れることは土づくりではありません」

続けて、「物理性を改善しましょう。固相:液相:気相=50:25:25が理想です。」「土壌改良材を入れましょう。」

そもそも土壌改良材とは(+_+)なんぞや?

私はいきなりこれを言われたら何言ってるのか全く理解できません。

私が「土づくり」とは具体的に説明すること、先人たちが耕土=天(アマ)と呼び、毎年たい肥・緑肥を畑に入れて大事に育ててきた。

その畑を使わせていただいている、後世に引き継ぐものと理解しています。

土は、目の粗い砂の多い土、粘土質の重い土、赤土、黒ボクとは土質は地域によってさまざまです。

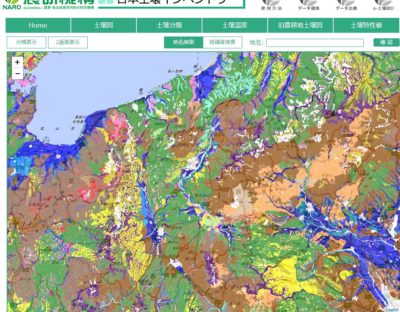

あなたの地域はどのような土でしょう。調べてみるのも面白いと思います。

下のサイトで簡単に調べることができるので試しに皆さんの地域でも調べてみるいいですよ。

理想の土は意外な所。

トップの画像ですが、私の畑で「一番土づくりができている場所」です。はこべら(ハコベ)の下をめくってみた所です。

良い土は皆さんの畑の中にあります。

結論を言えば、良い土とは、物理性が良い、微生物が多様、化学性が良い。ってことなんですが、「太陽熱養生処理」という技術で人為的に作る事ができます。ここでは皆さんの畑で探してみましょう。

例えば

◎野菜を栽培し終わった、マルチの下の土。

◎踏み込みたい肥・物を置きっぱなしにしていた場所の下の土。

◎野菜が良く取れる場所。

◎何年も放置してい置いた。

このような場所がなぜ良いのか?

野菜作りしていない畑が良い畑になります。耕作放棄地・空地ではありません。

人為的に運んだ土砂は論外、団粒構造は作れません。

微生物・昆虫・植物など、自然が作り出した良い環境の中に土がある場所です。

言い換えれば、野菜を作っている畑は一時的に良い土にしているだけです。

身も蓋も無い話ですが、事実!

残念ながら、私の畑では、草が生えていた、はじの所が理想の土という、情けない結果です。このような草のしたにある状態を目指します。主にコンポストの一番下にあった土、マルチ栽培した後の土に見られます。

良い土とは水が行き来きできる土(呼吸ができる土)。

人間は何日か食事をしなくても、死ぬことはありません。しかし、酸素はためておくことができません。 だから、いつも呼吸をして酸素を体に取り入れていないと、人間はすぐに死んでしまいます。

酸素を使ってエネルギーを取り出しているのです。

植物も同じということです。

植物は人間と違って肺がありません。直接呼吸することができません。

土の中にある水が酸素や養分を運び、呼吸の役割を果たしています。

「呼吸ができる土」が良い土という訳です。

砂や、有機物、たい肥、土壌改良資材を毎年投入し微生物がいる畑にする。土づくりを簡単にできる人もいますが、そんな人は神です。ゾーンにいる人たちです。大抵の人は作れません。

作る方法はありますが、お金や手間、さらに人の手だけで作れるものではありません。土とか天候とは生物とかいろいろなものが絡み合っているので結果的に見えるだけ。

良い土とは空気が行き来できる土(呼吸ができる土)

植物の呼吸のしくみはこうです。

ブドウ糖+酸素→炭酸ガス+水+エネルギー

この反応式は大変複雑なのでここでは触れませんが、植物は呼吸でエネルギーを作り出します。

エネルギーとは、植物が活動する燃料です。これを光合成と合わせて理解しておくと、栽培するときに植物の仕組みが解ってきます。

植物に必要な「光」「温度」「酸素」「水」を最大限発揮するための工夫が農業技術です。

酸素は空気中にいくらでもあるし、別に考えなくてもよくなくない?

空気中には酸素いくらでもあります。植物からも光合成して酸素を作り出していますからね。でもそんな簡単なことではないようです。

しかし、私は学者ではありませんので生理学を語るつもりはありません。でも基本的なことを見逃すと思わぬ勘違いで失敗してしまします。植物は、動くことや話すことができませんからね。私の中で「ぷちブーム」になっているのが、野菜の植物生理です。簡単に言えば植物のしくみの学問です。学校で習ったことを今になっておさらいしています。それが、実に興味深くて、ちょっとハマっちゃいました。植物の生理学って、本には書いてあることなんだけど実は非常に大事なことが、サラリと書いてあるので流してしまってる事の方が多いんじゃないかな。さも知ってて当然のように書いてあるんだもん(;^ω^) 逆切れ(笑)多分、私が勉強嫌いMAXの頃だったのかもしれないですが、ごまかします。

根が土から酸素を得ています。「酸素と根」

植物はどこで呼吸するでしょう。

①葉(気孔) ②根 ③茎

正解は①②③全部です。

地上部の気体交換は気孔を介するものが大きいことは間違いありませんが、気孔だけではなく、根や表皮細胞の表面や間隙からも酸素を吸収しています。夜になって、気孔が完全に閉じても呼吸は続いています。

中学校の教科書では、気孔って、くちびるのような形のところで開閉して根から吸い上げた水を蒸散して呼吸している。また光合成とごちゃ混ぜで正解していたような記憶があります。なんとまあテストの暗記程度ですが、過去の記憶が頭に残っていたんですね。私の記憶ってそんなレベル。

重要なことは、植物がこの呼吸がうまくできていない場所が存在する場所がある。それが根です。

盲点でした。(´;ω;`)ウゥゥ、呼吸は普段通り、当たり前にできているものだと思ってました。

植物は気孔で呼吸すると考えたら注目しないですよね。

根腐れの原因「酸素不足です。」

根っこも、多くの養水分を吸収するためには成長しなければなりません。その成長のためには酸素が必要です。

もし、根っこの近くに酸素が少ないとどうなるでしょう。

水は酸素を含みますが、気体ほど酸素の拡散が遅いため、すぐに酸欠状態を招きます。

そうなると気孔から根っこの先端まで酸素を送ることができないので、細胞の一部を積極的に破壊したりして、大きな通気組織を発達させ、地上部からの酸素供給を増加して個体の生存を図ります。しかし、それでも不足しています。まさに窒息状態です。

これが、根腐れの原因。

水はけの悪い畑で野菜が育たない。水田も同じ、水が溜まって循環しなければ稲も根腐れをおこします。

極端な症状は根腐れですが、根腐れ予備軍が多いという現実をご存じでしょうか?

根張りが悪い。野菜が病気や害虫にすぐやられる。肥料がきかない。酸素不足で窒息が原因かもしれません。

例えば

土が固く締まる粘土質の土だとします。根に酸素を送れないので下に伸びる事ができません。当然酸素のある地上部の方に根を張るようになります。肥料やミネラルは根が伸びて根毛が伸びて初めて吸収されます。つまり根が広く這っているほど広い範囲の養分を吸収することができます。ところが上にしか張っていないと植物は上の部分の狭い範囲でしか養分を吸収することができません。当然です。

湿害に強い植物=酸素不足や有害物質にどれだけ耐えれるのかどうかです。

つまり、植物は根に酸素がいるのです。水稲、レンコンがタフなのです。

肥料はどうでしょう。

窒素

チッソは水溶性です、水に溶けて移動できるので地上部の方でも吸収できます。これに対して、ミネラルなどは窒素ほど移動できないので地上部の方まで移動できず、吸収されにくいのです。したがって窒素優先になった生育をすることになります。

するとチッソが多い植物は、どんどん窒素を吸収して大きくなりますが、与えすぎるのは逆効果です。窒素が過剰になると葉に栄養が行きすぎてしまい、葉ばかりが大きく育ち、花のつきが悪くなったりします。さらには、花が咲かずに実もならず、害虫の被害にあいやすくなるなどのトラブルにつながることもあります。

微量要素(ミネラル)の吸収は酸素を吸収ととても密接な関係がある。

窒素優先では、健全な野菜の生育ができません。微量要素(カルシュウム、マンガン、モリブデン、亜鉛、銅など)は酵素を活発に行います。それが吸収できないと光合成が活発に行えない、つまり、間接的にとても重要な元素なんです。例えば、光合成をおこなう葉緑体の中に葉緑素があります、マグネシウムが無いと葉緑素が作れない。つまり光合成が行われず、野菜が生きていけないのです。もはや必須元素とか、微量要素とか関係なく、絶対必要な元素ですね。( ゚Д゚)

光合成とはどのような関係でしょう。

結論を言えば光合成量が呼吸量を上回らなければ、野菜が成長しない。呼吸量は根の酸素吸収が成長の前提条件である。

光合成

炭酸ガス+水+エネルギー ⇔ 炭水化物+酸素

呼吸

上の通り、呼吸とは相反する営みが常に行われています。

光合成と呼吸の関係

①光合成量と呼吸量が同じ場合は、生命は維持できるが成長しない。

②光合成量よりも呼吸量が大きい場合は生命を維持できず枯れる。

③呼吸量よりも光合成量が大きい場合は生命を維持し成長する。

つまり光合成を最大化し、炭水化物の生成量を最大にし、呼吸は一定であることから、この差が大きくなれば作物はよく育つという事になる。つまり収量をあげることにつながるのです。

結論は土に隙間をつくり水がコントロールできる事。

よく言われる、「水はけのよい土」「水持ちの良い土」その両方。「はい水性+保水性が良い土」

もっと簡単に言うと「水を上げなくても程よく湿っている。水をあげたら、水が溜まらず、すぐに抜けべちゃべちゃしない土。」

それの目安が「団粒構造」

そのベストの割合が「土(固相):水(液相):空気(気相)=50:25:25」

水はけがよく、水持ちが良い土。全く持ってむずかしい。

ほんとホント(;^ω^)

団粒構造とは、

土壌の微細粒子が集合して微小な塊状をなしていること。孔隙(こうげき)に富み,空気や水の透通性がよく,また水や植物養分を保持する力が大きいので植物にとって好ましい状態である。土壌微生物の活動を盛んにし,養分の供給度を増し,さらに雨水の吸収や浸透がよく行われるので土壌浸食に耐える。植生上,理想的な団粒の大きさは1〜5mm。団粒化促進には石灰,堆厩(たいきゅう)肥,緑肥などを施すほか,マメ科の牧草をとり入れた輪作栽培がよい。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディア

土の中の細かな粘土質やそれより大きな砂質の土と微生物の出す粘液や有機物の分解したものが接着剤のような働きをしてお互いにくっつきあった隙間の多い構造。大きな団粒と小さな団粒と土の粒は様々。土の中の微生物や植物の根がそれぞれ役割を果たして作り上げたもの。

そこで、ちょっと畑で写真撮ってきました。

だめだこりゃ( ;∀;)

①通路の土これは団粒構造ではないですね。

土がパンパンです。 無いなあ(/・ω・)/

②畑の角の土 これも団粒構造ではありませんね。粘土が固まって塊が石の様です

どこだどこだ(*_*)

③ほうれん草の後の畑 ちょっと団粒構造に近くなってますね。粒も手で崩れます。

でもイメージとちょっと違うかも!?(*_*)

④草の下

これって団粒構造?! かなり団粒構造となっています。草の根についた土が丸い粒になっていました。

微生物や最近・昆虫・そして雑草このような自然のバランスが団粒構造を生みます。

つまり、人為的に団粒構造はつくれません。

私たちは、環境を整え、そのお手伝いをするだけ

良い見本が取れなくてもまだまだ技術不足で、申し訳ありません。

本来は粘土質で土が乾くとパンパンに固まる土だったのですが、たい肥や有機物の下になっていた土です。よく見るのが、野菜のマルチ栽培をして、収穫が終わり撤去してめくりあげた時の土かな。後、コンポストたい肥の下の土です。そう、真っ黒な土。団粒構造は壊れやすいので、このような草の下などで見かけることがありますね。

考察

団粒構造は、自然界では起こりますが、人間が起こしたり、歩いたりしていると崩れます。

また根が養分を吸収するときに縮めることもあります。作付けすれば崩れます。なので、崩れてても立て直す手立てを考えるべきです。

とまあ、口にするのは簡単ですが、これが中々難しい。

物理性を単に良くすればよいと言えず、良い案が浮かびません。

の技術に行きついた結果なのですが、なんとなく根の酸素補給だけでなく、それが野菜の養分吸収にもつながり、初めて野菜が健康的に生育できる事。

結論 土づくりの方法

近所のおばあちゃんが野菜の間をクワでよく打っていた思い出があります。

学校帰りに笑顔で挨拶していつも畑いたことを思い出しました。

草をマルチの変わりに、敷いていた。

すぐ固くなる土で、こまめに土を軟らかくし、

水の通りをよくし、辛抱強く、少しづつ。

積み重ねです。

コメント